La fascinación que tiene el ser humano por las transformaciones en animal es milenaria. Hay historias con esa premisa desde las mitologías más antiguas. No por nada uno de los textos más importantes que recopilan la mitología griega se llama Metamorfosis. Ese libro, de Ovidio, no debe confundirse con la obra de otro maestro de la transformación, La Metamorfosis, de Franz Kafka. Quizás ése es el texto de conversión por excelencia. Un trabajador de comercio despierta convertido en monstruoso bicho. Pero Kafka explora también la transformación de animales a humanos con “Informe para una academia”: el protagonista, Red Peter, es un mono capturado que decide imitar a los seres humanos —incluso hablando— para ganarse la libertad. Para Margot Norris esto hace del “Informe...” una especie de “Metamorfosis invertida”. Me parece que ésa es una lectura muy lineal, y no tiene en cuenta que, todo cuento en que un mono se vuelva hombre, implica que el hombre se vuelva animal. Es siempre una doble transformación.

Un par de años antes que Kafka, esa premisa ya la había experimentado Leopoldo Lugones en su cuento “Yzur”. Es una historia cruel que parte de la premisa darwiniana de que humanos y simios comparten un ancestro común. No creo que este cuento pueda ser leído sin la presión externa de la Teoría de la Evolución en el campo intelectual de la época. Pero, para Lugones, es el mono el que deviene de una bestialización del hombre, al renunciar a la palabra, y no al revés. Para demostrarlo, su científico debe lograr lo que parece imposible: “devolverle al mono el lenguaje”. Esta hipótesis desencadena el desarrollo del cuento, que imita de hecho el discurrir de un informe científico. El modelo, que usa Lugones, para contar la historia, es el método científico. Pero lejos de ser un atributo iluminador, revelador y progresista, termina llevando al hombre, al Científico Loco, a sacar lo peor de sí, hasta el punto de torturar activa y abiertamente a Yzur, el chimpancé.

Esta sensibilidad que el cuento presenta para con el mono es curiosa en contraste con la biografía y la historia de las ideas personales de Lugones. En otras palabras, es un cuento muy de avanzada para los pensamientos —y los actos— más bien reaccionarios de un autor como él, participante activo, entre otras cosas, de la primera dictadura militar argentina. En contraste con su discurso personal —que necesariamente lo hace aliado de la tortura—, “Yzur” es un cuento que hace brotar, entre la frialdad del discurso científico, una consigna humanitaria. Si me apuran, es un cuento “en contra de la tortura”. El científico, que es también la voz que narra la historia, nos expresa sus odios sin escrúpulos; constantemente compara a su objeto de estudio, por ejemplo, con sordomudos, niños y negros. No podemos decir que está amparado por “un discurso dominante de la época”, porque de hecho el mismo cuento, aún en sus palabras, lo condena.

Para lograrlo, “Yzur” toma, no sólo la estructura del método científico, sino también la de la Tragedia. El modelo no es para nada nuevo en la Ciencia Ficción y ya lo había estrenado Mary Shelley con Frankenstein. También lo explora H.G. Wells en su propia historia de hombres-bestia, La isla del Dr. Moreau. Como el héroe trágico, el Científico Loco pretende sobreponerse a unas leyes superiores —las leyes de la naturaleza—, incurriendo así en el Error —la hybris—. El lector acostumbrado a este tipo de historias sabrá que de ahí sigue naturalmente el castigo. Los cuentos de hombres de ciencia que cometen errores no son alabanzas al avance técnico sino todo lo opuesto, son miradas con desconfianza hacia la frialdad científica. Muchas veces, como en Frankenstein, la línea que cruzan estos héroes es descubrir la inexistencia —o mínimo, el desinterés—, de Dios.

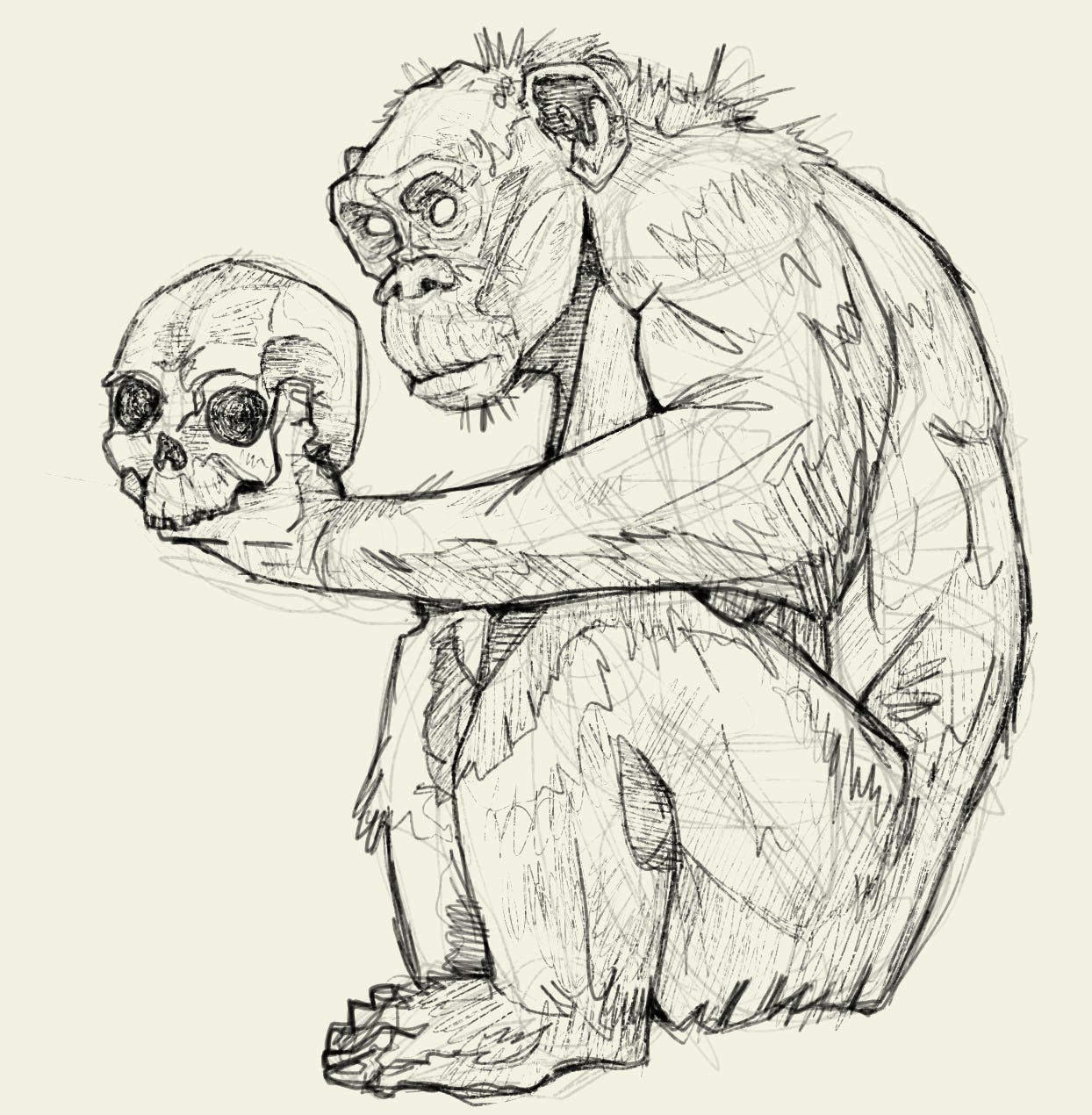

El científico anónimo de Lugones es un poco más específico: el principio que transgrede es la frontera entre humanos y animales. Y, naturalmente, su condena es convertirse él mismo en una bestia. A medida que Yzur va “aprendiendo los rudimentos del lenguaje articulado”, el mono se sensibiliza. Va demostrándonos, a los lectores, su humanidad. Como cuando se lo descubre contemplando las estrellas. En su lecho de muerte, la última escena, cuando por fin está por hablar, al narrador lo horroriza “su expresión tan humana”. Contra todo pronóstico, lo espanta haber tenido razón todo este tiempo. Al pronunciar finalmente “verdaderas palabras”, Yzur es humilde y emotivo. Llama “amo” al científico y simplemente pide agua. Se da entonces la doble transformación.

Al volverse Yzur del todo humano, al pasar la línea difusa entre hombres y bestias, el científico se encuentra ya no ante un instrumento científico, sino ante un ser querido. Reconoce en la expresión de Yzur a uno mismo; se podría argumentar que el narrador no demostró tener amparo alguno por el resto de la humanidad, pero lo que consigue el cuento con esta escena es decirnos que Yzur no es un otro. El simio se vuelve una persona reconocible, un integrante de su propio mundo —territorializado—, al que el hombre de ciencia ha sometido a las peores torturas. De esta manera, termina él convirtiéndose en monstruo. Como si fuera una negociación, no puede haber humanidad en el simio sin que la pierda el hombre. Cada vez que se infunde humanidad a la bestia, se bestializa al ser humano. Ése es valor fundacional de “Yzur”, el principio constructivo de los cuentos de monos.

“Yzur” forma parte de los cuentos que leí en la colección ENTOMOFOBIA.

Este relato es un clásico publicado originalmente en la antología Las fuerzas extrañas (1906). Hay ahí otro cuento de monos, “Un fenómeno inexplicable”, y otros grandes cuentos como “El escuerzo”, “Viola acherontia” o “La fuerza omega”.

Fe de erratas

La semana pasada dije que “Yzur” y la novela original de El Planeta de los Simios se parecían en que ambos asociaban el mito de que “los monos no hablan para que no los hagan trabajar” con el esfuerzo científico por, efectivamente, hacerlos hablar. Lo curioso, por supuesto, era que al momento de vincular ambos puntos, el autor, Pierre Boulle, usaba prácticamente las mismas palabras que usaba Leopoldo Lugones. Era convincente, pero no era un verdadero fundamento para afirmar que “Boulle había leído a Lugones”.

Ahora bien, estuve investigando, dándole vueltas a esa frase, y hay ahí una trampa. Una trampa y una respuesta. Porque todo parece indicar que esa leyenda no es otra cosa que un invento de Lugones. El científico extremista de “Yzur” nos dice que tomó esa supuesta creencia “de los naturales de Java”, pero no logra recordar dónde la leyó. Borges, años más adelante, en El libro de los seres imaginarios, la atribuye a Descartes. Tras ponerme a investigar descubrí lo que más temía: es un chiste.

En El Discurso del Método Descartes habla sólo una vez de monos y aunque asegura, como diría Lugones, que no hay razones anatómicas para que no hablen, nunca cita leyenda alguna. Como Descartes está interesadísimo en probar que la Razón es lo que separa y define al ser humano, en algunas cartas y otros textos volverá a la comparación con simios, perros y loros, pero nunca en los términos de “Yzur”. Existen otras bromas en El libro de los seres imaginarios, como las hay en otras antologías hechas por Borges. Por ejemplo, el “Peritio”, una especie de ciervo alado supuestamente citado por un rabino del Siglo XVI, en realidad no figura en ninguna de las mitologías del mundo.

Aparentemente, la fuente más antigua del mito en cuestión no es ni más ni menos que Lugones. Eso nos permite afirmar que, sin duda, “Yzur” tuvo que pasar alguna vez frente a Boulle, aunque sea de reojo. Sería interesante poder preguntarle cuánto de la novela está basado en la premisa del cuento. Por lo pronto, nos alcanza para incluir a El Planeta de los Simios en la misma serie literaria que el cuento de Lugones. Un relato es consciente de la existencia del otro. De ahí se desprende que, efectivamente, El Planeta de los Simios se presenta como una ampliación del universo de “Yzur” y, por consiguiente, que El origen del Planeta de los Simios sea “Yzur”.

De modo que podemos afirmar sin equivocarnos que es canon: César es Yzur.