Solemos pensar que somos una sociedad moderna. Y yo estaba seguro de que, por lo menos una gran mayoría, aceptábamos ciertas premisas: por ejemplo que la Tierra es redonda, que el hombre y el mono tienen un antepasado común o que la relación establecida entre una cosa y el nombre de esa cosa no es natural. Lamentablemente volví a pecar de ingenuo. Y no por el revival que tienen algunas teorías sobre la chatura del planeta —no puedo juzgarlos porque no soy ni geólogo ni astrónomo ni nada parecido—, sino por la proliferación, más bien, de algunas teorías sobre la chatura del lenguaje —disciplina sobre la que sé un poco más.

Al principio me resistí a creer que fuera la base misma de toda la lingüística lo que nos estaba faltando, que hubiera que volver a explicar cosas tan simples. Así que busqué a lo largo del Siglo XX el punto preciso en la semiología, en las ciencias de la comunicación, en la lingüística, que resultara aún una barrera para ciertos discursos que circulan en los medios. ¿Era quizás la capacidad performativa del lenguaje (cuando uno dice, está haciendo cosas)?, ¿era la muerte del autor (la “intención” del que habla no es una variable empírica pertinente para estudiar un enunciado concreto)? ¿eran las nociones de narrativa y ficción, de estructura, de texto? ¿Era Chomsky, era Labov, eran los conductistas?

Hasta que circuló por distintos medios una cierta interpretación apresurada sobre el nombre de cierto partido político alemán. Y, alrededor suyo, la cantidad de gente que no atendía al error, que se preguntaba todavía lo que fallaba ahí. Cómo podía ser que fuera tan difícil de entender. Entonces me dije “¡Ah!, claro, el nombre y la cosa”.

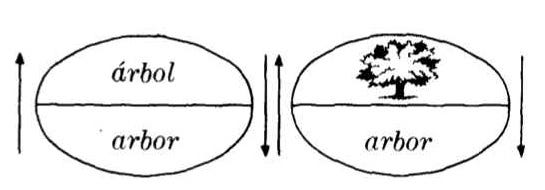

A pesar de que la pregunta de si hay cosa en el nombre y nombre en la cosa anduvo dando vueltas desde la Antigua Grecia, nadie se animó a responderla hasta Ferdinand de Saussure. Y eso fue hace más de cien años. Su idea, que sentó las bases de todos los estudios lingüísticos contemporáneos, era la de definir el Signo —aquel elemento que nos permite comunicarnos usando palabras— como la relación entre dos piezas: el significado (o “concepto”, “un saber” que queremos transmitir) y el significante (o “imagen acústica”, la representación en letras y sonidos).

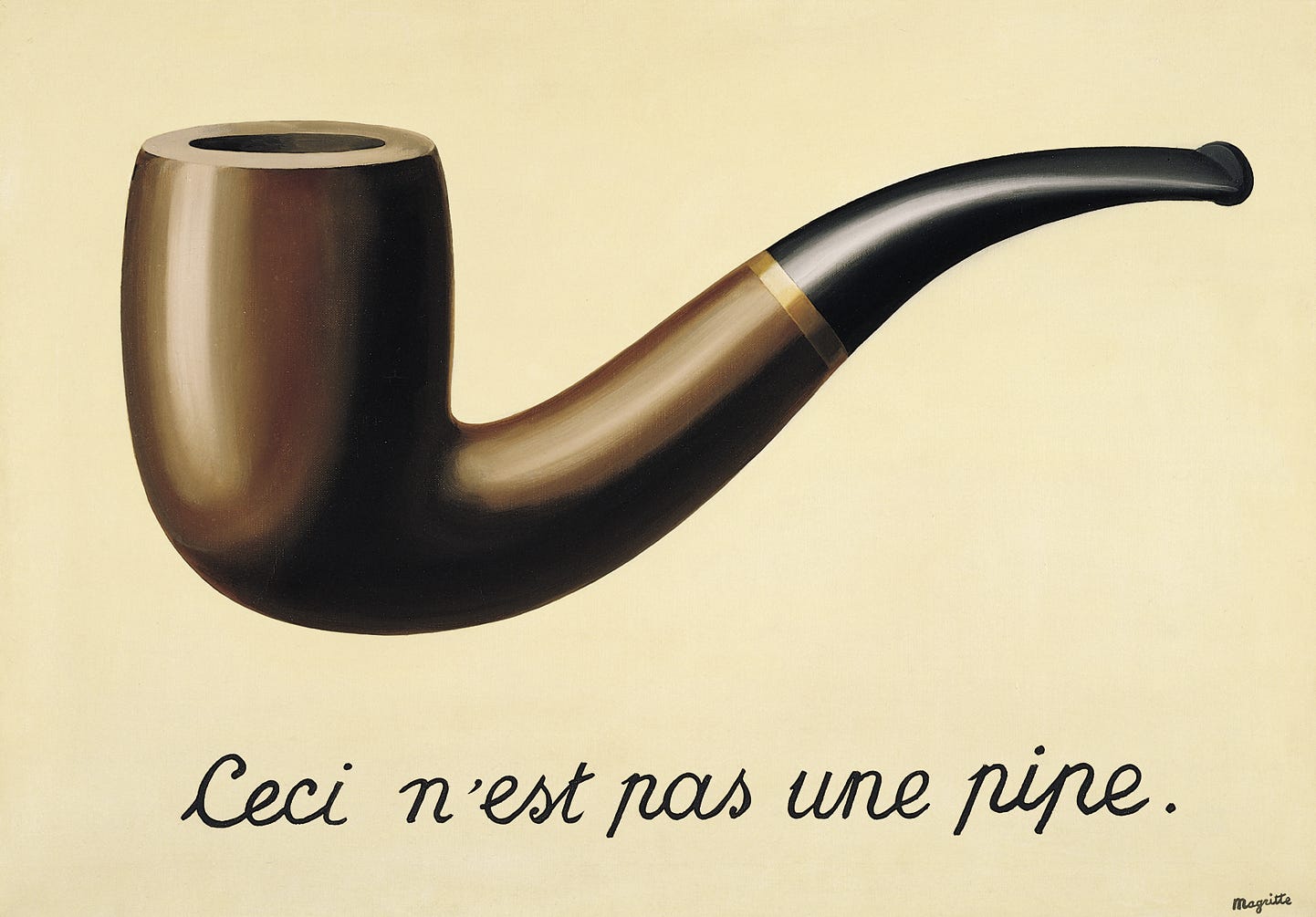

Mal y pronto podemos decir que estaba hablando de nombre y cosa, pero en realidad el significado es la idea de la cosa, no el objeto en sí. El asunto es que entre esas dos partes, entre significado y significante, para Saussure, hay una relación arbitraria. En criollo: no hay ninguna condición natural para que un objeto lleve el nombre que lleva. Nada hay en el árbol que grite árbol. Y al mismo tiempo, no hay nada por sí mismo en el conjunto de sonidos que forman la palabra “árbol” que proyecte la imagen de un árbol.

Por supuesto, así como rescato a Saussure, tengo que rescatar a todo el siglo de discusiones que se dio después de Saussure. Sería ingenuo pretender que la lingüística funcionara exactamente como la propuso por primera vez aquel profesor suizo. Pero todas las discusiones sobre el lenguaje tienen que vérselas, en algún punto, con aquel pequeño descubrimiento de Saussure. Había descubierto, de alguna forma, los átomos; lo que todavía teníamos que perfeccionar era el modelo con que íbamos a dibujarlos. Émile Benveniste, por ejemplo, cambia “arbitrario” por “contingente pero necesario”: el Signo Lingüístico puede tener una forma como puede tener otra, pero aquella está determinada socialmente. Y los usuarios de la Lengua están preparados para reconocer cuando hay un desliz. Como se ve, Benveniste tenía en el ser humano tanta fe ciega como yo. En fin.

Decir que el giro copernicano de la lingüística —en tanto incomprendido— era la propuesta de Saussure me parecía un facilismo, caer en un lugar común. Pero además es preocupante. Significa que, en un siglo, la lingüística no consiguió convencer a nadie. Darwin y los darwinistas se sintieron desafortunados porque la sociedad tardó treinta, cuarenta, cincuenta años en aceptar la evolución. Tuvieron que esperar a Mendel y a sus arvejas para darle contundencia a la selección natural (¿qué era lo que se seleccionaba? Bueno, Mendel lo descubrió: información heredable que se traducía en características físicas, más o menos). La pregunta es dónde está el Mendel de Saussure y por qué hizo tan mal su trabajo. Aunque seguramente sea injusto culparlo a él. Después de todo: aún existe gente que niega la teoría de la evolución.

En general, me gusta decir que hoy, en términos discursivos, la Tierra es plana. Es decir: que la sociedad se resiste todavía a aceptar ciertos descubrimientos fundamentales de la lingüística y la semiótica. Los avances en materia del lenguaje, alcanzados durante el Siglo XX, todavía no impusieron su cambio de paradigma. Por supuesto, la macana, en realidad, es que hay muchísima gente defendiendo literalmente, como descubrimos estos últimos años, que la Tierra es plana.

Por suerte, de cualquier forma, quienes se enfrentan a diario con la curvatura de la Tierra —ingenieros aeroespaciales, meteorólogos, pilotos de avión, proveedores de servicios de Internet vía satélite...— están al tanto de la redondez de nuestro planeta. A pesar de la falta de fe de ciertos sectores, nuestras vidas cotidianas están seguras: los que llevan a la práctica la naturaleza geométrica de la tierra están siempre del lado de la ciencia. Pero no sucede lo mismo en el plano del lenguaje. Los comunicadores, los expositores, los voceros, esto es, los que practican profesionalmente la palabra, no sólo hablan impunemente, sino que además hablan sobre los modos de hablar, de decir, de nombrar. Y llegan a conclusiones muy poco científicas como que “hot-dog” significa “perro caliente” y que por lo tanto tenemos que hacernos cargo de estar comiendo verdaderos perros.

Imaginemos la siguiente conversación:

—Me gustan los deportes donde dos equipos de once jugadores compiten por embocar una pelota en el arco contrario —dice alguna figura pública en algún cargo público sin importancia.

—Ah, te gusta el fútbol —pregunta el periodista.

A lo que el funcionario responde:

—¡No!, ¡nunca dije que me gustara el fútbol!

De modo que: 1) o aparece el nombre y por lo tanto se concluye que es la cosa; 2) o no aparece el nombre, entonces necesariamente no es la cosa.

No hace falta ser un lingüista para ver que ahí está operando el ridículo. Como no hace falta ser un geólogo ni un astrónomo para entender que la idea de un disco con ciclos de día y noche es ridícula. Pero no tenemos que dejar de explicarlo; estamos dando por sentado que se entiende algo que no.

Son ejemplos muy cómicos y exagerados, sí, pero son exactamente el nivel de la discusión pública hoy en día. Parece una cuestión de sentido común, ¡pero no lo es! El sentido común nos dice que una esfera no puede albergar agua. Hay que dejar de confiar en el sentido común y empezar a preguntarle a los que ya estudiaron y ya produjeron conocimiento sobre el tema. Es un problema serio tener cada vez más gente que no sabe hacer las cosas haciendo el trabajo de los que sí saben.

Como dije antes, el significado y el significante no son las palabras mágicas de la Lingüística. Pero para poder llevar a cabo todas las discusiones necesarias en el plano del lenguaje, parece ser necesario volver hasta allá atrás. Nadie está obligado a estar al día con este área del saber, pero no podemos seguir legitimando mensajes que tienen una noción medieval del decir. Me gustaría estar debatiendo una retórica mucho más actualizada, pero lamentablemente estamos actuando como si todo este último siglo de discusión no hubiera pasado. Hasta entonces hay que volver al nombre y la cosa. Ésta es, mientras tanto, una nota de derrota.

Y sin embargo, se mueve.

Otro día hablamos de hacer un corte de mangas y luego salir a decir “no no, a partir de ahora me propuse que ésta va a ser mi forma de expresar que te quiero, así lo hacían en la Mesopotamia”.

Este NewsLetter está motivado únicamente por mis ganas de hablar de literatura. Mi propósito no es hacer gacetillas ni contratapas. Lo que me interesa es la literatura como trabajo mecánico. En el sentido de poder desentrañar cómo es que un objeto funciona, cómo se comporta.

También te puede interesar

Con el sello independiente El Rucu Editor publiqué los libros Malformaciones (cuentos) y Riachuelo (libro ilustrado).

Aves en general, NewsLetter dedicado a mis anotaciones en campo sobre la vida y ecología de los pájaros.

Redes:

@zaranjuan (Instagram personal; fotografía)

@riachuelo_sp (Instagram; ilustración)

ENTOMOFOBIA (YouTube; audiocuento)

Paso la gorra:

Tanto Prólogos a Cosas como Aves en General se mantienen a pulmón. A veces es necesario un largo aliento para publicar semana a semana. Si te gusta lo que escribo y te gustaría ayudarme a sostener tanto la publicación periódica como la recopilación de material, podés aportar lo que desees al alias riachuelo.sp (a nombre de Juan Manuel Zara). ¡Muchas gracias!

Y por ahí andan por redes sociales los medievalistas gritando atrás de sus Android, tortutando y censurando al humor y a la ironía.